著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

解剖学者に学ぶ

常識を疑え――「逆さメガネ」でモノを見るという発想

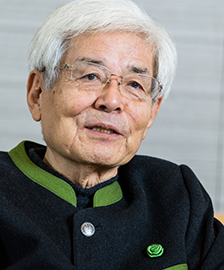

解剖学者 養老孟司

文化や伝統、社会制度、言語、意識、心など人のあらゆる営みは脳という器官の構造に対応しているという「唯脳論」の提唱者で知られる養老孟司氏。著作やメディアを通して、現代社会の構造や人間の心理についても独特の視点から分析し、今でも私たちに刺激を与え続けている。社会人が学ぶとはどういうことか。コンピュータとはどうつき合い続ければよいかなど、多彩なお話を伺った。

変わらない自分なんてない。なぜ、人は学ぶのか

近年は、学生はもちろん、社会人になっても生涯にわたってずっと勉強を続けることが大切だとよく言われるようになりました。ただ、たいていの人は、変わらない自分があって、そこに知識を積み重ねることを「学び」というのですが、実はそうではありません。学びにはさまざまな条件があり、知識に触れ体験することで自分が生まれ変わるという視点が大切なんです。

例えば英語を学ぶというのはどういうことでしょうか。日常的に喋れるようになるためには、耳がよくないといけないし、口の筋肉もよく動かないといけない。まず学ぶための身体的条件が必要です。この点は、私は解剖学をやってきましたから、よくわかります。

さらに、その人が何を求めているかによっても、学び方が違ってくるものです。

たしかゲーテの言葉だったと思いますが、学びには「時」というものがあります。タイミングと言ってもいいかもしれない。赤ちゃんに微分積分を教えるのは意味がないし、自分から勉強したいと思う時期にならなければ子どもは学ぼうとしない。学ぶ意思というのは、学ぶことが必要で、そのことによって自分を変えたいと思うから生まれるものなのです。逆に言えば、平穏無事な時には誰も学ぼうと思わない。危機感があれば人は自然に学ぶようになります。

だから、漫然と「勉強しなくちゃ」というのではなく、一体、自分はいま何に危機感を覚えているのか。そのことを突き詰めることが大切なんです。

自分が変わることで、社会や組織と自分の関係を変えていく。これは人間関係でも同じでしょう。例えば、結婚生活をしてみるとわかるのですが、というより、私の結婚生活の例ですが、妻の立ち居振る舞い、考え方、感じ方が気に入らなくて、そこをほんのちょっぴり変えようとすると、ものすごく反発されます。それよりも自分をちょっとだけ変えることのほうが簡単。人間は関係性の動物でもありますから、自分が変われば相手も自然に変わる。それで夫婦円満になるというわけです。

人間、すべて状況次第。運もときには味方になる

人間の行いについて、人はよく「正しい、正しくない」という常識や倫理で判断するものですが、こういう常識なんてものは、みな状況次第で変わるものです。私は戦前生まれ。小学2年生のとき、鎌倉で終戦を迎えました。それまで先生も親も、周りの大人はみんな日本が勝つと言っていた。ところが日本が負けると、教科書は墨で塗られ、昨日まで「正しい」とされていたことがたった1日できれいさっぱり消されてしまった。社会が変われば価値観なんて簡単に覆るということを幼いなりに知ってしまったのです。

それでも日本は終わったわけではなく、私の周りの現実はまだ続いている。そんなものなんですよ。そういう原体験があるから、初めからみんなが正しいということを私は端から信じようとはしない。物事に対するそういう態度はすでに習い性になっている。まずは疑ってみるということが身についているんですね。

状況次第で人は変わる。それで言えば、人生を変えるにあたって大事な要素の一つとして、「運」ということを挙げてよいかもしれません。

日清・日露戦争で活躍した東郷平八郎という軍人がいました。日露戦争開戦直前には閑職にいたんですが、当時の海軍大臣・山本権兵衛に呼び出されて指揮官になりました。当時の、というか今もそうだと思いますが、軍隊の人事政策からすれば常識外れともいえる抜擢だったそうです。山本が東郷を選んだ理由は「あいつは運がいい。運を持っている」というもの。強敵を相手に戦争をするのですから、頭がいいとか、戦略に長けているとかよりも、指揮官に運が味方をしているほうがいい。山本の直感は見事に当たりました。

会社の人事はみなさんにとっても重要な関心事でしょうが、それが常識で動くと思い込んでいるのは、周囲の状況が安定している証拠。しかし会社が存亡の危機にさらされているような状況では、そんな常識が通じないこともあるんです。むしろ、そういう危急の時は平和な時のリーダーを戦場に出しちゃいけない。兵隊が迷惑するだけですからね。

格に入り、格を出でて初めて自在を得べし

日本の会社から、世界が驚くようなイノベーション、独創的な研究開発や商品がなかなか生まれなくなったと言われます。ただ、私に言わせれば、最初から独創的な研究などというものはないんです。

松尾芭蕉が言った言葉ともされていますが、「格に入りて格を出でざる時は狭く、格に入らざる時は邪路に走る。格に入り、格を出でて初めて自在を得べし」という言葉があります。「基本」の段階で止まってもいけないし、「基本」を無視すればでたらめになる。「基本」をマスターし、「基本」を抜け出して初めてオリジナリティーを発揮することができるという意味です。

私自身、解剖学の研究をしながら不安に思うことはしょっちゅうありました。自分の研究は成果が上がるのだろうか、真理に到達するのだろうか。しかし、不安に思ってもしょうがない。どうせ成果なんて上がりゃしねえと思いながら、それでもやらざるを得ないからやり続けたんです。そのうちに、あっそうだったか、と何かが腑に落ちる瞬間がありました。これまで見えなかったものが見えてくる。ごちゃごちゃした自分の頭がすっきり整理されてくる。そんな瞬間です。

自分が、あっそうか、と思っても、他の人がそれを理解してくれるかどうかはわかりません。しかし、自分の考えが整理されて、その先の道が開けるというのは嬉しいことです。そういう学問の面白さこそを学校で教えなくちゃいけないんです。なかなかそうなってはいないけれども……。自分が到達して勝ち得た真理というものが、たまたまそんなことは世界中ほとんどの人が考えたこともないものだったら…その人はアインシュタインになれる。天才の誕生です。

企業のビジネスもそうじゃないですか。今まで誰もこんなことがビジネスになるなんて思っていなかったことをずっと考えていて、それを実現したらその企業は独創性を発揮したということになる。やった本人がびっくりする。

だからこそ、予定した通りになる研究なんて意味がない。研究開発ではときにとんでもないことが起こるんですから。偶然だったり、失敗だったり、そこから道が開ける。いつどんなタイミングで発明が起こるか、法則性はありません。だって、そんなものがあったらみんなやっているわけですからね。

他社に追いつけとハッパをかけている時点で、すでにその企業は独創性を失っているのかもしれない。先頭を走っている人は、先に誰もいないのだから、遅れも何もない。それが独創性というものです。追っかけて遅れを取り戻すという姿勢では、本当の意味での独創は生まれないのだと思います。

「ああすれば、こうなる」という考え方の愚

人間の理性の働きとして、「ああすれば、こうなる」と論理的に考える癖があります。見えているのは、計算や理論で予測可能な社会。逆に予測やコントロールができないものは排除して見ないようにする。そうして出来上がったのが、私がよくいう「脳化社会」です。それが近代社会の原理を形づくってきました。日本の歴史でいえば明治維新がそれを加速しました。

予測とコントロールは、ミサイルを発射して誘導して着弾させるなど純粋な軍事技術では、もしかすると可能かもしれませんが、ふつうの人間の生活にはそれが当てはまりません。例えば子どもを育てれば、「ああしても、こうならない」ことがしょっちゅう起こり得る。会社の仕事でもそうでしょう。計画して予算は立てるけれども、それがずばり当たるなんてことはまずないんじゃないでしょうか。何事も理屈通りには運ばないのです。

それと、「理屈」と「感情」とは関係ない別物とみなさん思っているようですが、これも間違いです。理屈と感情は実は切っても切れない関係にあります。岡潔という数学者は「数学は情動だ」と言いました。だって激しい感情がともなっていなければ、あんな抽象的な数字の解析をこつこつ終生続けることはできないじゃないですか。

企業経営もまた論理だとも言われるんですが、世の中の経営者には、理不尽とも思えるぐらい、突然怒り出す感情的なタイプもいます。しかし、そういう激しい情動があるからこそ、経営という難しい仕事を引き受け、それを続けることができる。

世の中のすべては論理一辺倒で出来ているのではなく、人間には感情というものがあり、それが人を動かしているということをあらためて知る必要があります。感情的であることを否定したり、下に見たりしてはいけない。人間の能力を測るとき、IQではなくEQ(心の知能指数)という指標もあります。自己や他者の感情を知覚できる能力です。優れた学者はみな感情が強くて、EQも高い。感情があるから研究に飽きるということがない。優れた経営者もきっと同じだろうと思います。

本来、人は自然である。都市化が不幸をもたらした

たいていのビジネスパーソンは、オフィスビル空調や照明がコントロールされた部屋で一日中仕事をしています。朝から晩まで明るさも温度も変わらない。マンションの部屋も、今は学校の教室もそうでしょう。刑務所だってそうかもしれない。都市自体がそのように人間に均一な環境をもたらすように設計されているんです。

しかし、ひとたび街を離れ、自然の中に入れば、道は全部平らで同じではないし、木の根があって、でこぼこしている。風の流れも鳥の声も感じることができます。子どもはそういうところで育てるべきだと私はかねがね思っています。足裏に泥もつかないような、真っ平らなところを歩かせるのが教育ではない。

都市化と少子化は関係があると考えています。人々が都会に大勢に住むようになってから、子どもが増えなくなった。岩手県知事だった増田寛也氏の『地方消滅 - 東京一極集中が招く人口急減』という本にもはっきりとそう書いてあります。

子どもというものは、先ほども言ったけれど、「ああすれば、こうなる」が成り立たない典型です。つまり子どもという存在自体が論理(意識)ではなく、自然(感情)なのです。しかし、そんな訳のわからない子どもを抱えるリスクを、現代の都会人はなかなか受け入れることができない。だから子どもを産まなくなる。例えば奄美の村は、日本の中でも人口再生産率が高いところです。自然の中で暮らすという気持ちが残っている。だから子どもが一人、二人増えたぐらい、なんでもない。

都会ではみな同じような暮らしをしている。それでいいんだと思っちゃう。でも、そんなものは、私は信じませんね。

コンピュータとどう付き合うか

今の社会はコンピュータなしでは動きません。それは私も認めます。ただ、忘れちゃいけないのは、コンピュータは人間のための道具にすぎないということ。AI(人工知能)が碁で人間に勝ったと大騒ぎするけれど、あれってウソでしょ。棋士に勝ったのは、コンピュータではなく、あのアルゴリズムを開発した人間じゃないですか。ある人が別の人を打ち負かしたというのにすぎない。いわば、コンピュータの背後に人間が隠れているんですよ。

ロボットを含めて、これからはAIが人の模倣をして人に似てくるというんですが、そういう言い方自体に「人間がどんなものかすでにわかっている」という前提があるんですね。しかし、人間のことがわかるなんて、それは現代人の傲慢にすぎません。人のことなんてまだこれっぽっちもわからない。解剖学を何十年とやってきた私が言うんですから、それだけは確かです。むしろ、これからはコンピュータではなくて、人間がコンピュータに似てくる。人はいろんな状況に対応しちゃう動物だから、感情を失ったままコンピュータのように行動しても平気なんです。

昔はバーで飲んでいると、弾き語りが来て伴奏してくれて、素人の下手な歌にも合わせてくれたものです。今は流しのギター弾きを見かけることはめったになくなりました。今はむしろ、カラオケで調子が外れると機械に減点されてしまう。人がコンピュータに合わせる、というのはこういうことでもあります。

AIが発展すると人間の仕事の一部はなくなるとも言われています。しかし、それは欧米流の考え方ですね。かつての日本人は仕事をするときに、ただ自分の利益が確保できればいいというのではなく、売り手、買い手、そして世の中にとってよいかどうか、つまり「三方よし」で動いたものです。こういう気配り、AIにできますか。そういう構えで仕事をする限り、人間の仕事がすべてAIに奪われるなんてことはありえないと思います。

江戸時代に比べたら現代人は一人あたり40倍ものエネルギーを使って生きています。そもそも余分な富がなければ、都市は生まれない。しかし、あらゆる都市文明は常に滅びるということを歴史が証明しています。昔に比べて何倍もの人口が、何倍ものエネルギーを消費しているわけですから、いずれ地球自体が行き詰まってしまう。近代都市文明の終焉はそう遠いことではありません。

そんな風に私が言うと、「どうしたらいいですか」と若い人に聞かれるのですが、そんなことは今年で82歳、いつ死ぬかもしれない私の問題じゃない。君ら若い人の問題じゃないか。どうしたらいいかは自分で考えろ、と言いたくなります。

もちろん若い人たちだけじゃなくて、大人もそろそろ頭を切り替えなくちゃいけません。小学2年生のときに私が体感したように、常識を疑うことが出発点。「逆さメガネ」でものを見ることが大切なんです。

いまの世の中はどうも硬直になりすぎている。学校や企業もそうです。そもそも会社勤めの人が増えすぎた社会というのはどうなんでしょうね。昭和の年代と人口に占める会社勤めの人の比率はほぼ比例すると言われています。昭和30年代では30%にすぎなかった。私の父は戦前の会社に勤めていましたけど、当時はそういう働き方は珍しかった。

これからはフリーランスだとか副業をもつとか、そういう柔軟な働き方がもっと増えた方が社会は面白くなるんじゃないでしょうか。日本社会は固い構造をつくりやすい。みんな一緒でないと気が済まない。すぐ一億玉砕になってしまう。こればかりは変えて欲しいものですね。(談)

文化編 一覧へ

養老孟司 解剖学者

1937年生まれ。鎌倉市出身。東京大学医学部卒業。医者を目指すが、後に解剖学に転じ、東大助手・助教授を経て、81年から教授。95年に退官。北里大学教授、大正大学客員教授などを経て、現在は養老研究所所長。心の問題や社会現象を、脳科学や解剖学などの知識を交えながら解説し、多くの読者を得た。1989(平成元)年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。新潮新書『バカの壁』は大ヒットし2003年のベストセラー第1位、また新語・流行語大賞、毎日出版文化賞特別賞を受賞した。大の虫好きとして知られ、昆虫採集・標本作成を続けている。『唯脳論』『身体の文学史』『手入れという思想』『遺言。』『半分生きて、半分死んでいる』など著書多数。

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給

著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給