経営に役立つコラム

経営に役立つコラム

遠藤 功の「現場」から考える

市場戦略や企業環境は同じなのに、個々の企業の業績には明確な差がある。社員流出が後を絶たない企業がある一方で、社員の目が活き活きと輝いている企業もある。その差は「現場力」にあると喝破し、その分析を行ってきた遠藤功氏。企業に勤めた経験や豊富なコンサルティング経験をもとに、企業経営と現場力という観点で、これからの企業経営を語ってもらった。

「現場」とは何か

企業経営を考える時、経営者や取締役、あるいは本社の戦略企画部門など、会社全体の中枢を担う部分にどうしてもスポットライトがあたりがちです。「経営者が優秀だからあの会社はすごい」「戦略が見事に当たったので、業績が回復した」というような言い方がよくされます。

しかし、実際に企業に価値を生み出しているのは、人々が汗水垂らして手を動かしている「現場」なのではないでしょうか。

企業価値が生まれる業務遂行の場。別の言い方をすれば、仕事のバリュー・チェーン(価値連鎖を生み出す仕事の流れ)が生まれるところが「現場」です。製造業における工場だけではなく、あらゆる業種に「現場」はある。生産ラインだけでなく、営業の最前線も、顧客と相対するサービスのフロントも、全て現場です。そこには戦略を軌道修正しながら、着実に遂行する組織能力が内包されています。ノウハウを蓄積し、日々それに改善を加え、そこから新しい価値を生み出す力を持っています。

日本企業の「現場」は劣化している。体格では勝負できない

確かに、高度成長期の日本企業には強い現場がありました。しかし、バブル崩壊後の「失われた20年」の間に、現場は徐々にその力を失ってきました。経営スタイルをグローバルなデファクト・スタンダードに似せなければいけないという強迫観念もあって、企業経営者のなかには次第に現場を軽んじる傾向も見られるようになりました。リストラや経費削減などで、さんざん痛めつけられてきたのも日本企業の現場なのです。

その結果、残念ながら日本企業の多くの現場は相当に劣化してしまった。現場力を保っているのは、本当に一部の企業だけです。しかし、現場力こそが競争力の源泉だとすれば、それを強化する取り組みをしていかなければならない。現場に光を当て、それが持つ潜在力を最大限、引き出さなければならないのです。

一方で日本企業は厳しいグローバル競争に飲み込まれています。競争相手は、M&Aで企業規模を拡大し、全世界でビジネスを展開する巨大企業です。欧米のみならず、これからは韓国、中国、インドまで、こうした体格で日本企業を上回る企業が続々と登場することでしょう。

これに対して、同じように体格で勝負できる日本企業は限られています。多くの企業は体格では勝負できない。とすれば、何で闘えばよいのか。私は「体格」ではなく、「体質」で闘うことがベストの方法だと考えています。体質とはまさに現場のこと。たとえ体格が劣っていても、現場に力があり、継続的に自ら価値を生み出すことができれば、国際競争でも強みを発揮することができるのです。

「平凡」と「非凡」を分かつもの

現場の仕事の多くは、実際はルーチンワークの積み重ねです。そこで働く人々は、日々の業務はしっかりとこなすものの、心の中では単調な業務に飽き飽きしているかもしれません。そうした職場を私は「平凡な現場」と呼んでいます。

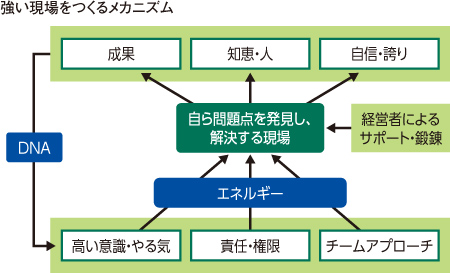

しかし、平凡な現場が多い一方で、まれに「非凡な現場」があることも事実です。日々の創意工夫を積み重ね、自律的に価値を増大できるような仕組みを取り入れた現場は、決して平凡ではありません。それは職場の風景をひと目見ただけで分かります。非凡な現場では日常業務をこなす人たちの目がキラキラと輝いている。強い現場を生み出すメカニズムが組織の中に備わっており、日々、それに改善を加えることで、新しい価値を生み出しているという実感が社員にあるからです。

出典:遠藤功 著『現場力を鍛える』(東洋経済新報社)

例えばトヨタ自動車の現場に行くと、社員の皆がこう言います。「私たちはクルマを作っているのではない。利益を作っているのだ」と。1台のクルマを作るのに、これまでは100万円の原価がかかっていたとして、それを現場の工夫で95万円に抑えることができたら、5万円の価値を生んだことになります。反対に他社が同じようなクルマを100万円で作っているのに、105万円かかるような現場は、ダメな現場ということになります。

製造業の場合はコストダウンですが、サービス業では、もっとお客様の満足度を高めるためにどうしたらいいかが現場における主要な課題になります。お客様の要望を先回りして実践することで、その満足は感動に変わり、感動はリピーターを生み出し、それが利益の源になるのです。

こうした非凡な現場も、それを継続させる努力を怠ると、いずれは劣化し平凡な現場に戻ってしまいます。放っておくと会社の競争力の足を引っ張りかねない。そのようなリスクをはらむのも、現場の特性です。逆にいえば、現場はマネジメント次第でいくらでも強くなるし、弱くもなるということです。

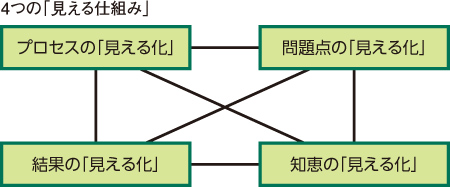

劣化の原因の多くは、「現場のことは現場任せ」といった放任主義にあります。現場を聖域化するあまり、それを鍛える努力を放棄すれば、あっという間に現場は劣化していきます。現場を聖域化することなく、トップ自らが真剣に向き合い、問題点や知恵の「見える化」を率先して行うことが大切です。

出典:遠藤功 著『現場力を鍛える』(東洋経済新報社)

日本の技術革新の強みは「微差力」だ

技術革新は現場から生まれると、よく言われます。最近の日本でイノベーションが生まれないのは、現場の力が衰えているからだ、とも。確かにそうなのですが、派手な発明が一瞬にして世界を変えるというようなイメージでイノベーションを捉えると、実態を見失うことになります。日本のイノベーションは、1mmずつの改良を継続して繰り返すようなところで生まれてきたものばかり。わずかな差でいいから、それを作り続けることが重要なのです。

その意味で私は最近「イノベーション」を「微差」という造語の漢字で置き換えるようにしています。そもそも、経営用語でカタカナ語が頻出する時は要注意と考えた方がいい。カタカナ語で表現すると実際の意味が分かりづらくなり、当事者意識がなくなってしまう恐れがあります。

トヨタのハイブリッドカーや燃料電池自動車も、一発の発明だけで生まれたものではありません。日々の改善・改良の積み重ね、つまり「微差力」によって常に新しい時代を切り開いてきたのです。

「非凡な現場」はこうして生まれた

遠藤氏が着目する「非凡な現場」。それぞれの企業規模や事業特性に応じて、人マネではない現場の工夫を積み重ねることで、競争力を高めてきた。遠藤氏の著作やブログの中からそのケースをいくつか抜粋する。

●現場の気づきから革新的サービス──ヤマト運輸

かつてヤマト運輸は、生鮮食品などは発泡スチロールの箱に氷を入れて送っていたが、受取人が不在だと氷が溶けて商品が毀損するからなんとかしてほしいという現場の要望を受け「クール宅配便」を開発。壊れた家電を宅急便で回収し、修理して届ける「家電の修理サービス」も現場起点だ。毎週行われる経営戦略会議には一般社員も参加し、新たな商品やサービスのアイデアを議論する。

●「1/N」の衝撃──デンソー

デンソーでは、コストや製品サイズを10%や20%というレベルではなく、最小でも2分の1(半減)にするという目標が当たり前。その業務革新では、台車へハンドルをつけたり、操作スイッチを半減させることでオペレーターの作業を軽減するなど、現場の声が重視されている。単なる改善のレベルを越え、ものづくりの原理を徹底的にバラし、改めて最適なプロセスを創造できる現場がここにある。

●「よりよくする」ための循環──良品計画

2001年の赤字転落が転機となって、これまで個人のセンスや感覚に頼っていた店舗ディスプレイなどの業務を「仕組み化」し、組織ノウハウに蓄積するための膨大なマニュアルづくりに着手した。さらにそのマニュアルを現場の知恵で進化させるため、ボトムアップによる業務改善提案も進めた。業務報告書の入力手順の見直しなど、現場のちょっとした気づきを本部が積極的に採り上げ、迅速にフィードバックしたうえで全社化する。この循環を作ることが大切だ。

●管理職が仕事の意味を徹底議論──天竜精機

従業員100人ほどの小さな企業の、大きな改革に着目。トヨタ出身の社長は、現場のチーム意識を高めるため若手社員を中心とした部署横断のプロジェクトチームを作り、社史づくりや新卒採用活動を任せた。一方、管理職層には合宿などを通して、管理職は何のために存在するのか、会社は何のためにあるのかを本音で議論してもらった。その結果、彼ら自らが管理職という言い方を廃し「支援職」と呼ぶようになった。意識が変わることで社員の顧客指向が強まり、リードタイムも従来の3分の1に短縮された。

その他の【遠藤 功の「現場」から考える】を見る

- 経営者は現場と向き合い、その潜在力を引き出せ(前編)

- 強い現場をつくるために、いま経営者ができること(後編)

早稲田大学ビジネススクール 教授、株式会社ローランド・ベルガー 会長

遠藤 功(えんどう・いさお)

1956年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。米国ボストンカレッジ経営大学院に留学、MBAを取得。三菱電機、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。早稲田大学ビジネススクールでは、経営戦略論、オペレーション戦略論を担当し、現場力の実践的研究を行っている。また、欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。良品計画の社外取締役、ヤマハ発動機の社外監査役、損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社社外取締役、日新製鋼株式会社社外取締役を兼ねる。

(監修:日経BPコンサルティング)