経営に役立つコラム

経営に役立つコラム

遠藤 功の「現場」から考える

企業価値の差は「現場力」にあると喝破し、その分析と改善のための処方箋を日々研究し続けてきた遠藤功氏。後編では、中堅中小企業の現場を念頭に、現場力を高めるための経営者の役割、教育の重要性について語ってもらった。

現場は「縦の関係」で生まれる

企業価値を生み出すのは「現場力」であり、そこを鍛えない限り、日本の企業に未来はないと、これまでお話してきました。それでは現場はいかにして強くなるのか、このことを考える上できわめて重要な要素は「人材」です。

人は現場で育つとはよく言われることですが、人材を育てるための条件の一つは、指揮命令や指導教育といった「縦」の関係がしっかりしていることです。最近は、職場の「フラット化」や組織の「ネットワーク化」がもてはやされていますが、なんでもフラットにすればいいというものではありません。

かつての日本企業では、上司が部下の面倒をみる、責任を持つということが当たり前のように行われていました。和気あいあいとした雰囲気の中でも、新入社員は上司に畏敬・尊敬の念を感じながら、その指示命令を聞き、一つひとつ仕事を積み重ねてきた。その仕事の経験を通して、自分でも考えていくという訓練がされていました。

こうやって育った人たちが、いずれ上の立場に立つ。誰かに面倒をみてもらった経験、そこで感じた恩義が、部下の面倒を率先してみることにつながっていくのです。こうした組織の縦関係が持つ教育力をもっと重視する必要があると思います。

5%、20%のコア人材を育てる

こう言うと、「いや、うちの会社でも研修はしっかりやっているのだが…」と唱える読者の方は多いでしょう。そこで考えてみたいのが、「教育」と「研修」の違いです。

「教育」とは文字通り「教え育てること」。「人は現場でしか育たない」とよく言われますが、言い換えれば、「人は仕事を通してでしか育たない」ということです。つまり、どんな仕事をどのタイミングで、どの位の質・量で与えるか、そしてそれをどう評価がするかが、企業内教育の出発点なのです。

一方、「研修」とは広い意味で「教育」に含まれるものの、手段・方法の一つにすぎません。現場から遊離したカリキュラムでいくら教えても、それだけでは「教育」にはなりません。「教育」と「研修」の混同が、日本の現場から人が育たない最も大きな原因になっているように思います。

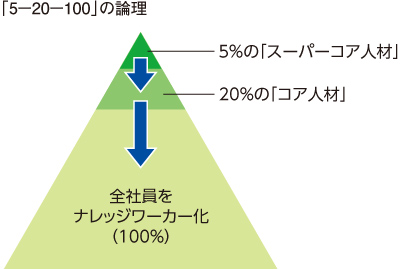

もちろん社員全員の力を底上げするのは目指すべきことですが、それは容易ではありません。重要なのは、まず職場変革の核となる5%の「スーパーコア人材」を育てることです。この5%の人たちを核にして、経験の浅い人たちを指導・育成できる「コア人材」を20%にまで増やす。その彼らが「よりよくする」取り組みを自発的に始めれば、やがて残りの80%の人たちもその流れに乗ろうとするようになります。5%、20%を目安に集中的に教育投資を行うことが、「非凡」な現場と「平凡」な現場の分岐点になるのです。

出典:遠藤功 著『現場論』(東洋経済新報社)

ものを考えない「作業マシン」になっていないか

経営者と現場が大企業に比べ比較的近いことは、中堅中小企業のメリットです。経営者が自らの夢やビジョンを語り、仕事の意義をダイレクトに社員に伝え、議論する関係が大企業に比べて築きやすいはずです。しかし、それを自覚している経営者が果たしてどれだけいるでしょうか。このメリットを活かせず、結果として経営者の考えが現場に浸透していないため、現場はものを考えない単なる「作業マシン」になっている。そういう中堅中小企業が多いように感じます。

なぜそうなってしまうのでしょうか。中堅中小企業の経営者は忙しい。厳しい企業環境の中であくせく働いていて、現場に夢やビジョンを語る暇なんてない。とりあえず目先の苦境を脱するということばかりに関心がいき、現場を育てるだけの余裕を失っているのかもしれません。しかし、そのままでは現場から活力がなくなっていくだけです。

現場とは「いま・ここ」のこと。「いま・ここ」を精一杯生きることは大切ですが、それだけでは力が湧いてきません。放っておいたら、現場は「いま・ここ」を生きることだけに埋没してしまいます。では、どうすればよいか。それは、現場を未来に向かわせることです。そのために、経営者と現場が会社のビジョンや夢を「共有」するのです。未来の目指すべき姿を共有することによって、経営者と現場は一つになるのです。

経営者が現場に降りてきて、現場の人たちと話をすることは大切です。とはいえ、私はときおり「経営者は現場に行くな」と逆説的に諭すこともあります。それは、経営者の現場見回りが単に回数や頻度だけ多くても、それだけでは意味がないからです。重要なのは、経営者が現場で何を発見するか、その問題の奥底にある課題をいかに見抜くかということなのです。

「社長が久しぶりにやってきて、職場を一巡しただけで、工程の問題点をずばり見抜いた。職場の人間の社長の見る目が変わった」という話はよく聞きます。かつての本田宗一郎もそういう人だったようです。現場視察は量ではなく、あくまでも質なのです。

もう一ついえば、一般的に中堅中小企業の経営者というのは、社員を褒めるのが下手です。私は「言葉のご褒美」という言い方をよくするですが、ある時は叱り、ある時は褒めるのが現場マネジメントの妙。現場のプライドをくすぐり、仲間意識を感じさせるような言葉を一つ掛けるだけで、現場は燃え、発奮するのです。

中堅中小企業のグローバル化と現場

これまで海外に市場や生産拠点を増やすことが、成長の証のように言われてきました。しかし、果たしてそうでしょうか。グローバル化が必至だとしても、その前に国内の産業構造の変化に対応しながら、国内需要を掘り起こすことをもう一度考えてみたいと思います。国内を見捨ててグローバル化を急いでも、日本の現場力をそのまま輸出することにはならないからです。

「ガラパゴス」という言葉は否定的な文脈で使われることが多いのですが、もともとは日本の技術や製品、サービスが国際標準とは異なってより高品質であることを指す言葉でした。しかし、異質性、独自性という観点から考えた時、ガラパゴス化は必ずしも否定すべきものではありません。問題は、「現場力」を含む日本の独自性が、国内だけに閉ざされていることです。日本的経営の独自性や優秀な部分を客観的に認識し、それを世界に広げていくという方向での努力が求められてくると思います。無論、「ガラパゴス」であることがビジネスとしての成功を自動的に保証しているわけではないのも事実です。「ガラパゴス」を活かすためには、事業の特性、市場性、競争環境などを見極め、自社のポジショニングを明確にする「ぶれない競争戦略」を描かなければなりません。

「非凡な現場」はこうして生まれた

遠藤氏が着目する「非凡な現場」。それぞれの企業規模や事業特性に応じて、人マネではない現場の工夫を積み重ねることで、競争力を高めてきた。遠藤氏の著作やブログの中からそのケースをいくつか抜粋する。

●旭山動物園──現場の創意工夫で人気を獲得

円柱水槽を泳ぐアザラシや水中に向かってダイブするホッキョクグマなどユニークな「行動展示」が人気の旭山動物園。行動展示のきっかけは、現場の飼育員が始めた「ワンポイントガイド」。動物を知り尽くしている飼育員が担当する動物の生態からその性格までを解説し、今でも来園者の楽しみの一つになっている。現場の小さな創意工夫とアイデアが積み重なって、大きなイノベーションを生み出したのである。

●JR東日本テクノハートTESSEI──盤石なチームワークで「新幹線劇場」を演出

綿密なチームワークを駆使し7分間であっという間に新幹線車内を清掃する、JR東日本テクノハート「TESSEI」。礼儀正しく、テキパキとした動きは「新幹線劇場」と呼ばれ、ホームで待つ乗客たちから拍手をあびている。また、チームで仕事をする彼らが最も重視しているのはスタッフ同士のコミュニケーション。控室で座る席を日ごとに指定し仲の良いスタッフだけで固まらないようにしたり、スモールミーティングを多頻度・短時間で行うなど、意図的に会話の場をつくり、現場の声を聞き、拾い上げる機会になっている。

●赤城乳業──連続的な「コネタ」で国民的アイスキャンディーに

30年以上のロングセラーで、年間約5億本も売れる国民的アイスキャンディー、「ガリガリ君」。その販売促進の柱は、連続的に仕掛けられる「コネタ」だ。社員の知恵とアイデアで生み出される「コネタ」は、雪の降る日にガリガリ君の試供品を配布したり、受験シーズンにはアイスの棒におみくじを仕込むなど、どれも他にはない斬新でユニークなものばかり。またそれらをSNSやクチコミなどを活用して積極的に話題づくりをし、赤城乳業の成功の方程式となっている。

●マザーハウス──顧客を背負い、マニュアルワーカーからナレッジワーカーへ変身

バングラデシュやネパールでバッグや衣類を生産、日本や台湾で販売するマザーハウス。しかし、ここに至るまでは苦難の連続だった。特に、先進国の顧客が求める水準の品質を教え込み、徹底させるのは気が遠くなるような道のりだった。その難関を突破する一つのきっかけとなったのが、日本から顧客を工場に招き、一緒にエコバッグを作るという企画。現地の社員たちは、直接顧客と触れあうことで、品質への要望を理解するようになった。顧客から最も遠い現場が、顧客を背負った時、現場は間違いなく変わり始める。

その他の【遠藤 功の「現場」から考える】を見る

- 経営者は現場と向き合い、その潜在力を引き出せ(前編)

- 強い現場をつくるために、いま経営者ができること(後編)

早稲田大学ビジネススクール 教授、株式会社ローランド・ベルガー 会長

遠藤 功(えんどう・いさお)

1956年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。米国ボストンカレッジ経営大学院に留学、MBAを取得。三菱電機、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。早稲田大学ビジネススクールでは、経営戦略論、オペレーション戦略論を担当し、現場力の実践的研究を行っている。また、欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。良品計画の社外取締役、ヤマハ発動機の社外監査役、損保ジャパン日本興亜ホールディングス社外取締役、日新製鋼社外取締役を兼ねる。

(監修:日経BPコンサルティング)